孫慰祖/文

大約十年前,我去西安參加一次篆刻評審,當地朋友告訴我,晚上一位璽印愛好者邀我去看看他的藏印。那天,小東先生備好了一盒璽印,我一一看去,雖私印爲多,但精品纍纍,形製樣式齊備,有些品類還是十分稀見的。憑我的觀察,收集這些璽印非經年傾力投入之功不可得。從中我看出了主人的收藏品味和對於此道的摯愛。言談中,小東先生説,他要將一部分璽印捐給榆林學院。我注視他片刻,感受到他對榆林學院有着一份特殊的情感。

現在,小東先生先後捐贈給这所學院的璽印封泥將結集出版,這批珍貴的文字資料隨之公諸更多的讀者,值得爲之慶賀。作爲一個多年摯愛着璽印篆刻藝術的同好,也對小東先生視爲:“反哺”的這一義舉深表欽佩。

中國古代璽印深厚的文化意藴,今天已經越來越爲社會所認知,與幾十年前孤高清寂的狀况大不相同。社會對文化遺物認知水準的提升以及認知群體的擴大,不僅關乎文物的遭際,更體現了一個民族對自身文明的尊重與情感温度。

在中國歷史上,有意識地收藏前代物質文化遺物的行爲,至少可以上溯到漢代。古代璽印雖然是其中的一支小宗門類,但在唐代已經進入上層文化群體收藏賞玩的視野。隨之,宋代的吉金文字著録開始將古璽漢、晋印納入其中,利用璽印文字考經證史,成爲宋元明清金石學的重要學術傳統。這一傳統,在現代考古學及古文字學、美術學介入的背景之下,得到了科學的闡揚,同時又回饋於諸多相關學科。古璽印研究的外延,拓展到古代文字、古代官制與行政地理、民族關係、古姓氏等學術研究領域。璽印史料及其研究方式的獨特性,爲史學研究注入了學術活力,也刷新了一系列舊有的結論。古璽印學成爲一種專門的學科,正在日漸爲人們所重視。

璽印、簡牘研究成爲近幾十年來的學術熱點,不是偶然的。近世實物資料的空前發現,爲學術研究的持續深入提供了廣闊的空間。由於前面提到的社會認知的提升與普及,近幾十年來新出并且得到保藏的璽印數量,已經超過了中華人民共和國成立以前幾百年所積聚的傳世品的總和。這是璽印發現與保存史上前所未有的現象。需要指出的是,發現與保存這部分璽印的主要活力來自社會群體。這也是歷史上傳承、研究文物的基本力量。即以璽印篆刻藏品而言,十鐘山房、伏廬的舊藏構成了今天故宫博物院璽印收藏的主幹;天津博物館所藏璽印主體部分,出於周叔弢先生的捐贈;浙江省博物館古璽印收藏的主要部分也得自於賓虹草堂。至於上海博物館豐富的古璽印和封泥藏品,亦來自瞻麓齋、十六金符齋、契齋等多家的捐贈或售讓。正是由於社會收藏群體代代接力的悉心搜求、呵護,纔最終匯成今天公立文物博物館蔚爲大觀的收藏體系。

因此,當我們今天直面一部由歷代文物串聯起來的中國文明史時,理應對搜集、保存和奉獻這份遺産的歷代收藏家所付出的心血與情懷,表示深深的敬意。

收藏是一種寂寞而不斷充滿牽掛的事業,當然也伴隨着付出與獲得、尋覓與發現的快感相交織的過程。小東先生的收藏歷程,想必也體驗着同樣的感受。因此,他所捐贈的這批璽印與封泥的意義,不僅僅在於它的文化價值,也藴含十多年的心路和豐富的情感。

這份歸藏於榆林學院的璽印丶封泥,來自不同地域所出。就時代而言,包含戰國、秦漢、魏晋至唐代的印章文字和形製體系。無論從文字藝術還是官私印典制,都可以延伸出豐富的學術話題。因此,它的一個特殊意義在於:將爲一代青年學子展開一個新的視窗,通過一個獨特的細節去觸摸瞭解中國歷史與文化。無論對於培養人們的文化情感還是引導學者去拓展學術之路,都是一份功德。小東先生所表達的“獨樂樂不如衆樂樂”,我相信一定包含了這樣一種期望。

2017年12月

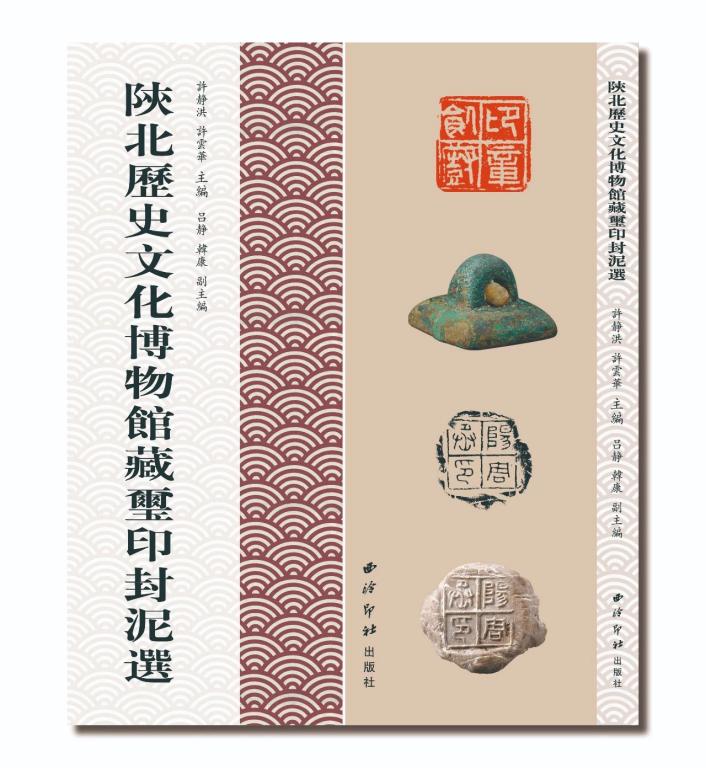

《陕北历史文化博物馆藏玺印封泥选》

许静洪/许云华主编,吕静/韩康副主编,西泠印社出版社2018年8月出版。本编为榆林学院建院六十周年纪念特刊,有编委会撰文的《前言》并附《榆林学院简介》,陕北历史文化博物馆撰文的《后记》(一),孙慰祖序;论文有陈振濂《三晋古玺中〈公书〉玺的启示》、周晓陆《秦印〈卬章飤厨〉初读》、张泊《上郡阳周县初考》、朱棒《试从新见〈公书〉玺谈春秋战国玺印的界定》;收藏者张小东谈收藏古玺印体会的《后记》(二)等计九篇文章。本编选录张先生无偿捐赠的101件古玺印、102件古代封泥,器物立体图、印面图、玺印钤本、封泥拓本外,分列编号、朝代、质地、释文、规格等。