歷史文獻中的幾條重要記載

在史籍中,陽周最早見於《史記》,秦始皇死,胡亥與趙高、李斯密謀頒偽詔賜太子扶蘇自裁。蒙恬不肯死,“使者即以屬吏,系於陽周”(《李斯列傳》)。胡亥即位爲二世後,爲消除後患,“又遣使者之陽周”,逼蒙恬死,蒙恬無奈,“乃吞藥自殺”(《蒙恬列傳》),“蒙恬竟斬陽周”(《項羽本紀》)。作爲上郡的一個屬縣,陽周何時設縣已不得考,然據以上記載,説明至少在秦代已經設立則是無疑的。

《漢書 • 地理志》上郡條下内記:“陽周,橋山在南,有黄帝塚,莽曰上陵畤。”而在《後漢書》中已無陽周縣名。這説明在西漢時它仍屬上郡,而到了東漢作爲縣治已不復存在了。

北魏時期的酈道元《水經注》無疑是一部極其重要的著作。其卷三河水三,奢延水支流走馬水條下記:“(奢延水)又東,走馬水注之。水出西南長城北,陽周縣故城南橋山。昔二世賜蒙恬死於此。王莽更名上陵畤,山上有黄帝塚故也。帝崩,惟弓劍存焉,故世稱黄帝仙矣。其水東流,昔段熲追羌,出橋門,至走馬水,聞羌在奢延澤,即此處也。門即橋山之長城門也。始皇令太子扶蘇與蒙恬築長城,起自臨洮,至於碣石,即是城也。其水東北流,入長城,又東北注奢延水。”故城者,是指西漢舊有之城,北魏時城已不存,然仍有遺址可尋,故稱故城。

然而在北魏時的另一部有影響的地理著作中,却出現了不同的記載。魏收的《魏書 • 地形志》趙興郡下記:“陽周,前漢屬上郡,後漢、晋罷,後復屬。有橋山、黄帝塚、泥陽城、高平城、秋水。”北魏趙興郡的陽周縣在《中國歷史地圖集》第四册標得很清楚,是在今甘肅的正寧縣,和秦漢時期的陽周風馬牛不相及,只是沿用陽周的舊名而已。但《魏書 • 地形志》却錯誤地把秦漢時陽周附近的橋山和黄帝塚寫入條内,以至於引起後世諸多史籍的混亂,詳情容後文記叙。

今人對陽周的認識及其争鳴

打開1979年修訂的新版《辭源》,在“陽周”條下有如下注釋:“縣名。秦置,屬上郡。東漢廢。元至清爲安定縣。故城在今陝西子長縣北。秦胡亥矯詔蒙恬死,恬不肯,使者以屬吏,囚於陽周,即此。又後魏嘗僑置陽周縣,在今甘肅正寧。參閲《嘉慶一統志》二三三、二三四延安府古迹。”

两個陽周都説得很清楚,看來是依據史籍作出的結論。它代表了學術界的主流觀點,也被一大批相關工具書和著作所引用。

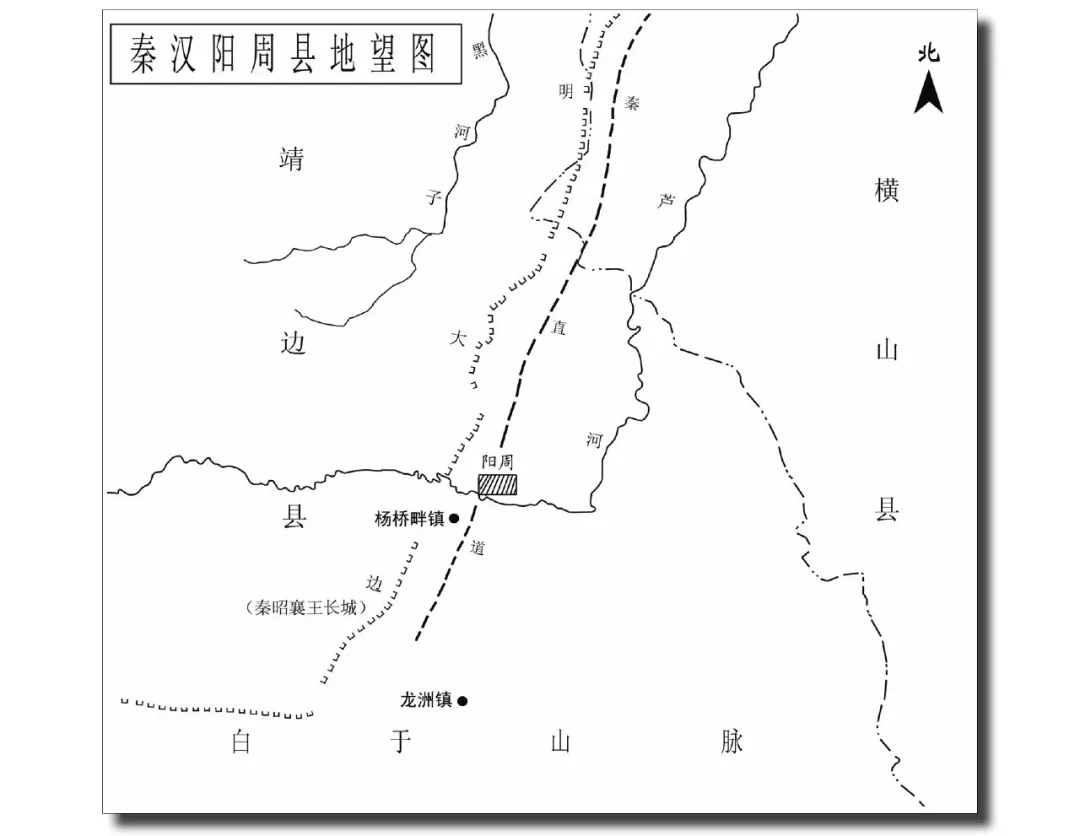

《中國歷史地圖集》第二册在秦代的“關中諸郡”和西漢的“并州、朔方刺史部”圖中,則對陽周的地望作出了更明確的標識。它在今無定河支流大理河和淮寧河之間,究其具體位置大約在今子長縣境,和當時的膚施、高奴二縣基本上在同一條直綫上。

1998年12月出版的由陝西省文物事業管理局編製的《中國文物地圖集》陝西分册,不但更加詳細地標出了陽周的地望,而且在該書子長縣中説明:“陽周故城[石家灣鄉曹家坬村西二百五十米 • 秦代 • 縣文物保護單位]位於直道支綫東側約两公里。城址平面略呈長方形,東西長約一點五公里,南北寬約一公里。城牆夯築,殘高一至四米,基殘寬零點四至两米,夯層厚七至九厘米。城内出土有秦代陶器及銅車飾、銅鏃等。據《史記•蒙恬列傳》載,秦將軍蒙恬曾在此駐兵,後被囚於此。”

以上結論如此一致,是因爲在史籍裏有據可覓。清乾隆元年(1736年)的《甘肅通志》卷二十二陽周故城條下記:“古陽周在走馬水北,應在今延安府安定縣北界。”清代的安定即今子長縣。稍後畢沅的《關中勝跡圖志》説得更明白:“漢陽周古城在安定縣北,其地有淮寧河即走馬水,出高柏山亦即橋山,與班、酈所述爲合。”於是,後來錢坫的《新斠注地理志》、吴卓信的《漢書地理志補注》以及《嘉慶重修一統志》《水經注疏》等皆傳抄照搬幾成定論。

在當代學者中,著名歷史地理學家史念海先生將歷史文獻和田野考察相結合,爲西北史地的研究做出卓越的貢獻。對陽周史先生歷來相當重視,他在《直道和甘泉宫遺跡質疑》(刊《中國歷史地理論叢》1988年第3輯)一文中説:“秦始皇由上郡南行,自是要經過陽周和高奴的。當時蒙恬總綰北陲兵符,爲一方重鎮,始皇崩後,蒙恬爲趙高囚於陽周,可見陽周的重要性。”“三十七年秦始皇崩逝之時,蒙恬方與公子扶蘇率領重兵駐於陽周。陽周正當於由膚施南行的道路。李斯、趙高等輩共立胡亥,逼令扶蘇自殺,蒙恬亦被囚禁,囚禁之地即在陽周。”在此文中,他提到“陽周在今子長縣西南”。所附的《直道歧義圖》中陽周的位置與《中國歷史地圖集》也大體相當。

然而,關於陽周的地望也有不同的觀點。早在1983年,北京大學教授、歷史地理學家王北辰先生在《毛烏素沙地南沿的歷史演化》(刊《中國沙漠》四期)和《橋山黄帝陵考辨》(刊《地名知識》1983年1期)两文中就提出“其地址應在今靖邊縣境内”。1986年該刊3期又發表《公元六世紀初期鄂爾多斯沙漠圖圖説——南北朝北魏夏州境内沙漠》一文,文中“秦漢上郡陽周故城”條下指出陽周在橋山之北,長城之外,走馬水上游某地。他還認爲,走馬水是今蘆河,橋山是今白于山,按地理形勢在今靖邊縣附近。1988年,王先生又在《北京大學學報》第1期發表《古橋門與秦直道考》,對奢延水、走馬水、橋山、橋門、黄帝塚、秦直道及陽周城作了更加詳細的考證。

王先生的論述讓人耳目一新且富於挑戰性,但史先生却不能苟同。1989年,史先生在《中國歷史地理論叢》上連續發表《與王北辰先生論古橋門與秦直道書》和《再與王北辰先生論古橋門與直道書》,對自己過去的觀點進行了更加深入的論述,并對王説予以質疑。文中寫道:“尊著雖以陽周縣城址置於今蘆河谷口之北,下文却注明「遺址尚未發現」。這樣的注釋顯示出樸實的治學風度。這是應該加以稱道的。這樣的治學風度也是當前值得宣導的。前些時候,有人從陝北回來,見告一宗奇事,不妨在這裏略費筆墨。據説有這樣一位學人,也在陝北各處探索秦時直道遺址。他認爲直道是經過陽周的,而難於確定陽周的遺址。因此就托人在附近尋覓。其人在野外看到一處舊有居人的地方有一堵高牆,較普通房舍或庭院的牆壁爲高長,就以之爲陽周城的遺址,這樣的學人就據此得出結論,確定了陽周的所在。這樣的考察,這樣的探索,究竟有何裨益處!真理云乎哉!學術云乎哉!”

對史先生的質疑,北辰先生似乎未立即答辯,但是幾年後他專程進行了一次實地調查。先是到了子長縣的曹家坬村,結論是這裏“并没有足以與陽周相當的古城址”,而那座高柏山“被清人指爲橋山乃是一個錯誤”。隨後,他又“先是查閲了大比例尺地形圖,在靖邊縣北約二十公里處,標有地名古城峁。以此爲綫索,1993年9月16日專程到當地進行了一次短暫的考察”。據當地村民介紹説:“當村所在的一片小高地,即是古城的所在,建國前,古城遺址的輪廓尚依稀可辨,經過幾十年的墾耕和平整土地,遺址已全被夷平,不復可辨了。在邊治民等位的引導、指點下,衹在村邊上找到了一小段不足十米的殘牆基,外形只是一段低土埂,若非當地人指點,已經看不出它是城牆的殘存物了。當地人講,老年人傳説這座古城比白城子更爲古老,但是連上輩人也不知道它是什麽城。村民間并未保存有任何出土器物。從古城的古老看,從古城的位置看,它正合於《漢書•地理志》之記,也正合於《水經注》之記,因而筆者認定,古城峁古城就是秦漢上郡的陽周城。”(《橋山黄帝陵地理考》,刊《西北史地》1995年2期)

學術上的争鳴往往有助於真理的發展。圍繞陽周這一場争鳴也是如此。

我看歷史文獻中的陽周

實際上,有關秦漢時期陽周地望的記載主要依據《史記》《漢書•地理志》和《水經注》,而前二者過於簡略,後世的文獻記載雖不少,但多互相傳抄,甚至謬誤流傳。真正具有價值和可信的還是《水經注》一書。《水經注》中關於陽周的記載見前文。關鍵字有奢延水、奢延澤、走馬水、橋山、橋門、黄帝塚、長城等。這些山水形勝如能清楚,陽周也就呼之欲出了。而這其中最關鍵的是走馬水,也是史、王二位先生争議的焦點。

無定河是黄河的一條支流,也是陝北一條著名的大河。在古代曾被稱作奢延水,是因爲在其上游北岸有白城子即大夏國都統萬城遺址,其前身就是漢代的奢延城,當時附近有湖泊曰奢延澤。這没有疑義。而走馬水是奢延水的支流之一,陽周故城就在其旁,這同樣没有疑義。我曾將無定河的支流一一審視,也發現只有今天的蘆河能説得過去。原因是:其一,蘆河發源於白于山,“水出西南”,然後“其水東北流”入無定河。其二,蘆河流入時無定河的流向恰好向東,與“又東”相符。其三,白于山古稱橋山,山上有戰國時秦昭襄王修築的長城,至今某些段落仍有遺址可覓。蘆河的源頭恰在秦長城之北,又“其水東北流”進入長城。其四,《水經注》的注文裏提到東漢段熲追羌出橋門抵走馬水,“兼行一日一夜二百餘里”到達奢延澤破賊一事,也説明了橋山上的長城關隘橋門—走馬水—奢延澤是一綫相連的,也完全符合今天這一帶的地理形勢。

再看淮寧河,它是一條由西向東的河流,與“水出西南”“其水東北流”完全不符。而它入無定河時,無定河的流向已變爲東南,而不是“又東”。其次,淮寧河流域没有秦長城的記載,亦無秦長城遺址的考古發現。况且,這裏距無定河上游的奢延城、奢延澤相去甚遠。

山川河流雖歷千年方位依舊,比照歷史文獻,應是可靠的依據。然後代學者把淮寧河作爲走馬水也并非空穴來風。原來在《水經注》裏,奢延水的支流是從上游開始按注入次序逐條記叙的。而走馬水的次序在帝原水和平水之後,也就是説在今天的榆溪河和大理河之後,依此次序只能是淮寧河了。但我以爲,淮寧河并不具備走馬水的地理條件,是無法認同的。僅僅一個次序原因,也不排除古人編排的失誤或者是後人傳抄的錯誤。還是應以文字内容爲依據。

可以看出,我是贊同王北辰先生的大多數觀點的。但對他把陽周古城認定在靖邊縣的古城峁始終持有懷疑,因爲我曾去考察過,那樣一小片山坡地,既無城垣遺存,又無文物佐證,甚至於連塊秦漢的瓦片都找不到,難道曾經赫赫有名、輝煌一時的陽周城消失得如此一乾二净嗎?

陽周——楊橋畔古城遺址

1982年冬,陝西北部靖邊縣楊橋畔鄉龍眼水庫水位猛漲,當地生産隊遂趁夜溝通了排洪溝引洪,天亮時,發現水流中有許多古錢幣,於是村民紛紛前去撈取,每户都撈得幾斤至幾十斤不等。縣文物部門聞訊趕到現場,從村民手中收回两萬五千八百五十枚。其中品種有六種:貨布、貨泉、大泉五十、布泉、四銖半两和五銖錢。

不久,當時在文物部門工作的我趕赴現場考察,在當地村民的熱情指引下,來到最初開始流出錢幣的地方。這處窖藏的實際數量已無法估量,因爲洪水發於深夜,天亮時纔發現錢幣,這期間絶大多數錢幣已隨急流而去,被撈取的僅是極少的一部分。這樣規模的大型窖藏,在陝北還是第一次發現。

窖藏所旁的是一處古城址。隨後我在這片遺址上又陸續發現了陶質錢範、坩堝、鑄銅殘塊和一些半成品的錢幣等冶煉遺物。據此,我推斷在當地曾經有過鑄幣活動,并寫有《陝北靖邊縣楊橋畔鄉出土窖藏新莽錢幣記略》(《考古與文物》1987年5期)、《陝北榆林地區古代鑄幣雜陳》(《文博》1988年3期)。

此後,我先後六次對這片城址進行考察。它南臨蘆河,渡河十多公里即進入白于山區,西北依明長城。它地勢平坦,面積龐大,東西長四公里,南北寬两公里,西部約三分之一的城址已被水庫淹没。部分南城牆和東北角牆體保存較完整,殘高達六米,黑壚土築成,明顯可見八至十二厘米厚的夯土層。城址内瓦礫密布,有筒瓦、板瓦、陶器殘片、城磚、瓦當和鋪地花磚等,紋飾有粗細繩紋、布紋、籃紋、麻點紋和回紋等,在田埂地頭和水渠溝更多。在村民家中,幾乎都有在地面撿拾的銅箭頭、古錢幣、古印章、車馬具飾件和銅鏡殘片等。據他們講,每逢刮大風下暴雨或春耕秋種,這些東西就會暴露在地面上,每户每年都能撿幾斤,多少年來都是如此。幾十年來,窖藏錢幣共出土四次,出土磚模(錢範)在城内有三處,城南臨河處還有燒陶窑址,稱“磚梁”。

在村民的帶領下我來到一片玉米地,約籃球場大小,他們説這裏是鋪地花磚和瓦當的出土地。玉米地前的臺地上,老年人還記得早年曾有一對磚質方柱,徑半米,两柱間相距四米,已被拆除。我懷疑此處有可能是宫殿遺址。

在蘆河南岸一處叫“老墳梁”的高地,是古城的墓葬區。歷年來出土豐富,多是漢墓。2005年5月曾發現漢代大型壁畫墓一座,其壁畫華麗生動,十分罕見。

根據多年的考察,2001年我在《子午嶺秦直道考察手記》(見拙著《游歷陝北》,2001年,陝西旅游出版社)一文中首次提出該遺址位於秦長城綫上,又臨近秦直道,蘆河依城而過,南有白于山脉,它很可能就是秦漢時陽周縣遺址。

没有想到的是,此文發表後,引起了靖邊縣文物部門的重視。他們在文物庫房裏找到了一件陶罐,上腹部陰刻有“陽周塞司馬”五個字。經查實,是20世紀80年代文物普查中,在楊橋畔徵集的。此罐高三十多厘米,泥質灰陶,保存得相當完整,形制爲典型的漢代器皿。字爲漢隸,但藴含篆味,有小篆向隸書過渡時期的特點。究其文字含義,秦漢時稱長城爲塞,司馬這一職官在春秋戰國至秦漢時期爲縣都邑軍政長官,“司馬視城,修卒伍,設守門”(《墨子》),屬於領兵武職,級别在校尉之下,校尉空缺,司馬可代行其職。“陽周塞司馬”就是負責陽周這一段長城防衛的武官。這件容器應該是這位官員所擁有的。

據史料和考古調查表明,這一地區的長城原來是秦昭襄王禦胡所修築,它是一道斜穿北緯三十八度綫的長城。秦始皇令蒙恬北拒匈奴,收復河南地,設北地、上郡、雲中、九原四郡鎮守,控制匈奴南下的通道,在陰山再修長城,把漢胡分界推到北緯四十一度綫左右。秦末漢初,中原内亂,匈奴趁機南下,曾一度把漢胡分界綫又逼到秦莊襄王故塞。漢初不得不在故塞駐兵設防。一直到漢武帝時,纔再次把匈奴的勢力推回秦始皇長城即北緯四十一度綫,這一帶又成爲内地。這件陶罐的時代應該是在漢初至漢武帝之間。明代修築邊牆時有不少段落是利用了秦莊襄王長城的基礎,其中楊橋畔西北的這一段就是戰國秦的故塞。此地出土的這件陶罐對佐證陽周縣的地望有重要的意義。

2005年秋,我與中央美院靳之林教授再赴楊橋畔。面對古城,靳先生感慨萬千,他説在陝北文物部門工作多年,還從未見到過如此龐大的遺址。如果它真是陽周,那麽在秦漢時期,它應該是陝北地區的政治和軍事中心。

秦直道與陽周

秦始皇北擊匈奴至陰山之北後,爲鞏固戰果,實施了两大軍事工程:一是在陰山上修建了一條東西走向的長城;二是修築了秦直道,“除道道九原,抵雲陽,塹山堙谷,直通之”。秦直道的工程十分浩大,南起今淳化縣梁武帝村,北至内蒙古包頭市麻池古城,全程一千八百里,是當時由國都直通北方前綫最爲捷徑的道路,號稱“中國古代的高速公路”。十幾年來,秦直道的考察和研究是熱門課題,南段的子午嶺和北段内蒙的秦直道路綫已基本清楚,衹有榆林市境内的路綫一直衆説紛紜。主要是因爲子午嶺北至無定河南岸由於歷代植被破壞,水土流失嚴重,丘陵溝壑縱横,直道已面目全非。而無定河北岸至内蒙境,則黄沙連綿,直道踪迹莫辨,且大多數考察者缺乏專業考古和田野調查的知識與經驗,對黄土高原的歷史變遷不甚了了,面對複雜的地貌不能作出判斷,所以至今没有統一的認識,僅無定河渡口的地點就有五種説法之多。

筆者曾經在《手記》一文中提出,秦直道進入榆林境内,應該沿着靖邊縣的小河、龍洲鄉北上,抵達戰國秦長城,經陽周故城(即今楊橋畔),然後在長城内側與之同行進入横山縣境,并在蘆河匯入無定河處的西側,出長城,渡無定河,過河後繼續北行,在馬合鄉的瓦片梁古城出境進入内蒙。這個未經實地考察的新觀點,其依據僅基於對秦直道的認識和對這一片地域的瞭解而作出的判斷。原因如下:一、這一段在秦昭襄王長城基礎上修築的明代長城,是沿着蘆河和黑河的分水嶺北上的,符合直道在山脊建造的規律。二、此段路綫基本呈南北方向,而且正好與已有結論的南段子午嶺直道、北段内蒙直道相連接,誤差很小。三、直道沿長城故塞可利用先秦舊有的軍事設施,如兵站、障城、烽火臺等,在給養、防衛、調遣等諸方面極爲便利。四、直道經過陽周這一蒙恬的軍事指揮中心,南北方向的軍事行動全盤皆活。况且陽周本身規模宏大,軍備充裕,又有行宫供君王駐蹕。蘆河西岸水草豐美,適宜軍馬放牧、士兵休整。五、以往的文物普查表明,這一段直道沿綫有衆多秦漢的城址、聚邑、墓葬群,可爲佐證。“横山戰國秦長城與明大邊重合長城内側四至七公里段有同期遺址十三處,再内側十四至二十三公里段有四處,有城址、烽燧,應是戰國長城的配套軍事設施。”(《中國文物地圖集》陝西分册)

綜上所述,秦直道經陽周北上是秦始皇、蒙恬們聰明的選擇,同時,也和今天的考察相吻合,應該是可以確認的。

陽周與秦漢時期的黄帝陵

在《史記 • 封禪書》和《漢書 • 武帝紀》裏,都記載了元封元年漢武帝巡行北方,“北歷上郡、西河、五原,出長城,北登單于臺,至朔方,臨北河,勒兵十八萬騎,旌旗千餘里,威鎮匈奴……還祠黄帝於橋山,乃歸甘泉”。這條北巡的路綫在當時衹能是往返於直道。而且在直道的途中有橋山和黄帝塚。

關於黄帝這位中華民族始祖的陵墓所在,司馬遷在《史記》的首篇有確鑿的記載:“黄帝崩,葬橋山。”這一經典的記載,起碼説明了在太史公時代即秦漢時期的黄帝陵是在橋山之上的。而大致同時期的《漢書》和《水經注》也有相同的記載。這再次印證了漢武帝在北巡的歸途中經過了陽周,并在陽周城南的橋山上祭祀了黄帝。

也有人認爲,漢武帝祭祀的黄帝陵是今天陝西黄陵縣的黄帝陵。如果真是如此,那麽它距離子午嶺上的秦直道確實是遠了一些。他先要從子午嶺下山,然後走完沮河,從源頭到終點,即匯入洛河處的整個流程,而且完全要沿河谷而行,舍此别無他途。可以想見,“十八萬騎”的行軍會是何等艱難,而那個橋山,也只是一個小山包而已,更何况它根本不在秦漢時的上郡境内,更無走馬水、秦長城作爲參照,完全不具備秦漢時期黄帝陵地理環境的條件。那麽,今之黄帝陵是何時興建的?它的依據又何在呢?

原來,在今黄陵縣隔子午嶺相鄰的甘肅正寧(西漢時爲泥陽縣),由於西晋末年,中原大亂,割據紛紜,郡縣更名繁雜,北魏便在這裏改置爲陽周縣。這一做法并無過錯,連上郡在歷史上都换過幾個地方,何况縣治。但《魏書•地形志》却犯了一個時空錯亂的錯誤,書中在幽州趙興郡陽周縣條目下記:“陽周,前漢屬上郡,後漢、晋罷,後復屬。有橋山、黄帝塚、泥陽城、高平城、秋水。”這樣就把西漢時的陽周與北魏時的陽周混爲一談,把本屬於漢陽周縣的史實和地理環境納入到北魏陽周縣即甘肅正寧一帶來。

《魏書》不慎重的記載,導致了後來一系列的錯誤。唐代的《括地志》把唐代寧州羅川縣(今正寧)説是漢代的陽周縣,再一次强調有橋山和黄帝陵。其後的《地理志》《通典》《元和郡縣志》均沿用謬誤并有所發展,不但在這一帶有橋山和黄帝陵,而且連蒙恬和扶蘇之死也附加在了這裏。結果到了唐大歷四年(公元七百六十九年),與正寧鄰近的子午嶺東麓的陝西坊州(今黄陵縣)節度臧希讓上書代宗皇帝稱:“坊州有軒轅皇帝陵,請置四時享祭,列於祀典。”上從之。從此坊州便開始修陵祭祀,而且把坐落在城外的那個小山改稱爲橋山。

作以上論述,絶無褒貶之意,僅僅是從純學術角度,探討一番秦漢時期的黄帝塚而已。黄陵縣之黄帝陵今天已成爲海内外炎黄子孫公認的聖地,每年清明節都有世界各地的華人和政府要員共同舉行隆重的祭典儀式,成爲民族的一件聖事,不會也不可能因爲這則小文而稍有改變。這也是毫無疑義的。

從楊橋畔陽周古城遺址南行十餘公里,在龍洲鄉即進入白于山區。這一帶秦直道的遺址尚未考察確認,而黄帝塚更是蕩然無存。想當年漢武帝在此祭祀,場面定然隆重,也一定有相當規模的地面建築,總會有蛛絲馬迹可覓。今天這一帶新石器時代——秦漢時期遺址甚多,有待於考古學者們的努力發現。

陽周城神秘消失之謎

《漢書 • 地理志》上郡條下記有屬縣二十三個,其中有陽周在目。然而在《後漢書》上郡條下却只剩下十個屬縣,包括陽周在内的一大批縣治神秘消失,而且户數也由十點四萬户鋭减至一千五百十六户,人口由六十點七萬减至不足三萬人。反映出了陝北地區從秦發創,經過西漢鼎盛,到東漢末年凋弊的歷程。在西漢到東漢之間,這裏究竟發生了什麽事情,竟對地區的社會經濟産生了如此巨大的影響,這是值得我們去研究探索的。

從1982年陽周古城遺址出土的那次錢幣窖藏看,絶大多數是新莽貨幣,而没有此後的貨幣,可以斷定,它是在新莽時期入藏的。其數量巨大,不可能是私人窖藏,衹能是官家庫藏。這一種窖藏的動機除非是遇到了非常情况不得已而爲之,而且在事後竟然無人重新開掘啓用,使之深藏了两千年之久。由此我們是否可以這樣猜想,在這個歷史名城的廢墟上,有可能曾經發生過不尋常的事件,以至於影響到其歷史的命運。

翻開史書有關新莽和匈奴方面的記載,可以瞭解到如下資料:在两漢之間的新朝,王莽對匈奴采取了錯誤的民族政策,新莽始建國二年(公元十年)冬十二月,王莽欲立威於匈奴,收回前朝頒給匈奴的單于印璽,更名匈奴爲“降奴”“恭奴”,“敕令掘單于知墓,棘鞭其屍”,并發兵三十萬屯集邊郡,準備大舉進攻匈奴,一時間劍拔弩張,“始開邊隙”。次年,“單于歷告左右部都尉、諸邊王,入塞寇盗,大輩萬餘,中輩數千,少者數百,殺雁門、朔方太守、都尉。略吏民畜産不可勝數,緣邊虚耗”。本來,“北邊自宣帝以來,數世不見烟火之警,人民熾盛,牛馬布野。及莽擾亂匈奴,與之構難,邊民死亡係獲,……數年之間,北地虚空,野有暴骨矣”。

王莽的窮兵黷武,匈奴的攻殺掠搶,加上連年灾荒,民不聊生,甚至出現人相食的悲慘局面。相當一部分郡縣聚邑在戰争中淪爲廢墟。筆者曾在陝北訪問過好幾座漢城遺址,大約都是在這一時期廢弃的。在楊橋畔古城遺址上,家家户户每年都可以撿到許多箭鏃,可見當年戰鬥之激烈程度。而戰争的結果就是獲勝的匈奴將人口和牲畜財物擄掠一空,然後將城市付之一炬,陽周這一代名城就這樣毁滅了。

以上對陽周古城的初步考證僅僅是一個開始,也是膚淺的,有待於歷史學者和考古工作者的繼續探討和考察。本文如能起到抛磚引玉的作用,最終使陽周古城的歷史真相大白,則是筆者所希望的。